उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री ने 1888 में चंद्रकांता नामक तिलिस्मी उपन्यास रचा

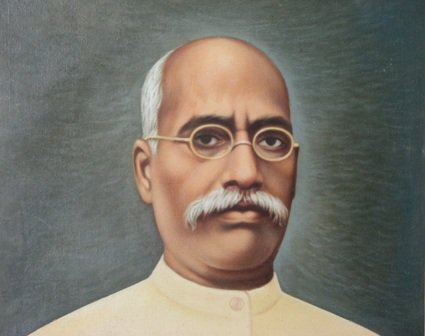

लखनऊ। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी कथाकार की कोई कृति उसके नाम से बड़ी हो जाए, उससे भी ज्यादा प्रसिद्धि पा जाए, परंतु हिंदी के पहले तिलिस्मी उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री ने 1888 में चंद्रकांता नामक तिलिस्मी उपन्यास रचा तो कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी ऐसे साहित्यानुरागियों से भी जान-पहचान हो गयी, जिनकी खत्री से नहीं थी। यह स्थिति आज भी नहीं बदली है, परंतु उसकी इस लोकप्रियता ने भले ही हिंदी को अनेक नये पाठक व लेखक दिये, खत्री को जितना यश नहीं दिया, उससे ज्यादा ईर्ष्या का शिकार बना डाला। हद तो तब हो गयी जब हिंदी के अपने समय के सबसे समादृत आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहकर उसको साहित्य की कोटि में रखने से ही इनकार कर दिया, कि भले ही उसने प्रकाशित होते ही सर्वसाधारण में धूम मचा दी, वास्तव में उसमें घटना प्रधान कथानक या किस्से ही हैं, जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। यह तब था, जब आचार्य शुक्ल खुद भी स्वीकारते थे कि इस उपन्यास की मार्फत खत्री ने हिंदी साहित्य को जितने पाठक दिये, किसी और ग्रंथकार ने नहीं दिये।

बहुत से लोगों ने तो चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही हिंदी सीखी। नये पाठक चंद्रकांता पढ़कर हिंदी के दूसरे लेखकों की अन्य प्रकार की रचनाएं पढ़ने की ओर भी उन्मुख हुए और अभ्यास होने पर स्वयं भी कुछ न कुछ लिखने लगे. दुनिया की किसी भी अन्य भाषा में ऐसी मिसाल नहीं होगी कि उसकी इतनी सेवा करने वाली कृति को साहित्य का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया जाए। वह भी तब जब उसका असर इतना व्यापक हो चुका हो कि आगे चलकर दूसरे कृतिकार उसी तर्ज पर उसकी जैसी कई और कृतियों के सृजन की कवायद में लग गये हों। यहां यह मान लेना भी सही नहीं कि आचार्य शुक्ल ने ही चंद्रकांता की सबसे निर्मम आलोचना की. उसकी लोकप्रियता से ईष्यार्लु कई अन्य महानुभावों ने उनसे पहले ही खत्री पर आक्षेपों व आरोपों की झड़ी लगा रखी थी। इनमें सबसे बड़ा आक्षेप इस प्रश्न के रूप में था कि चंद्रकांता के कथानक में तिलिस्म का जो ताना-बाना बुना गया है, क्या वह किसी भी तरह संभव है? यदि नहीं, तो क्या उसमें असंभाव्यं न वक्तव्यम् प्रत्यक्षमपि दृश्यते (असंभव आंखों देखा हुआ हो तो भी साहित्य में उसका वर्णन निषिद्ध है) की परंपरागत कसौटी का उल्लंघन नहीं हुआ है? खत्री ने इस आक्षेप के उत्तर में लिखा था कि जिस प्रकार पंचतंत्र व हितोपदेश आदि बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गये, उसी प्रकार चंद्रकांता मनोविनोद के लिए लिखा गया है।

इसी जवाब में उन्होंने यह भी लिखा था कि कल्पना का मैदान बहुत विस्तृत है और चंद्रकांता उसका बहुत छोटा-सा नमूना है,। (फिर) कौन-सी बात संभव हो सकती है और कौन नहीं, इसका विचार प्रत्येक मनुष्य की योग्यताओं, देश-काल और पात्रों से संबंध रखता है। साधारण लोगों की दृष्टि में जो असंभव है, कवियों की दृष्टि में भी वह असंभव ही रहे, यह कोई नियम की बात नहीं। तब खत्री के कई पाठक व प्रशंसक भी उनके समर्थन में आगे आये थे। इसके बावजूद उनके विरुद्ध आपत्ति थमने को नहीं आयी थी। कई आलोचकों को उनकी भाषा को लेकर भी गंभीर आपत्ति थी। कई ने तो उनकी हिंदी को साहित्यिक हिंदी मानने से ही इनकार कर दिया और यह तक कह दिया था कि उन्होंने जो भाषा लिखी है, वह हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी है और चंद्रकांता जैसी हल्की रचनाओं में ही काम आ सकती है। दिलचस्प यह कि खत्री अपनी भाषा की आलोचनाओं को चुपचाप नहीं सह गये थे। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा था कि उनके बजाय उक्त महानुभावों ने ही हिंदी के प्रचलित स्वरूप की ओर ध्यान नहीं दिया है. इसके चलते वे अपठनीय हो गये हैं और निराश होकर चंद्रकांता पर भड़ास निकाल रहे हैं। खत्री की बात इसलिए ज्यादा तार्किक लगती है कि चंद्रकांता के वक्त तक हिंदी गद्य का कोई स्वरूप स्थिर नहीं हुआ था. उसका एक रूप भारतेंदु और उनकी मंडली द्वारा प्रवर्तित था, तो दूसरा राजा लक्ष्मण प्रसाद और तीसरा राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद द्वारा। खत्री को इनमें से किसी के भी मठ में शरण लेना गवारा नहीं था। खत्री को संभवत: शुरू में लगा था कि हिंदी जगत में एक से बढ़कर एक दिग्गज कथाकार के रहते वे उसके परिष्कृत रुचियों वाले सुसंस्कृत पाठकों के बीच अपेक्षित स्वीकृति नहीं पा सकेंगे. बाद में उनको आशातीत स्वीकृति मिलने लगी तो उन्होंने अपने उपन्यासों के तिलिस्म का ही नहीं, अपनी भाषा का भी विकास व परिष्कार किया था। अफसोस की बात है कि इसके बावजूद हिंदी के आलोचकों ने उनको उनका प्राप्य नहीं पाने दिया। यह और बात है कि अनेक आलोचनाओं से गुजरकर चंद्रकांता ने मील के ऐसे पत्थर गाड़ दिये कि किसी के लिए भी उन्हें उखाड़ना संभव नहीं हुआ, दूसरे शब्दों में कहें, तो इन आलोचनाओं ने उनके व्यक्तित्व को इस तरह निखारा कि हिंदी अब तक न उनका जोड़ पैदा कर पायी, न ही चंद्रकांता का।